Audio:

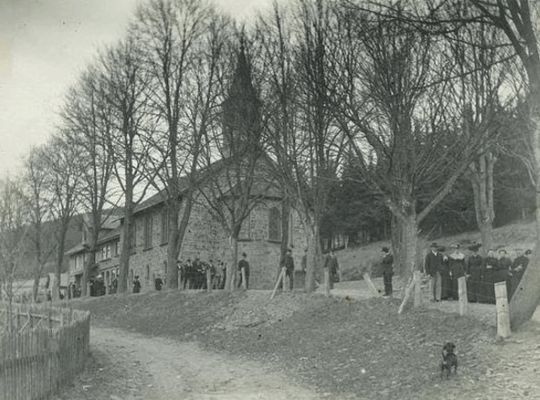

Die Schwarzenauer Räuberbande

In der Mitte des 18. Jahrhunderts war das Wittgensteiner Land ein Dorado für

Diebe und Banden. Schon im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) war die

Bevölkerung von marodierenden Soldaten verschiedener Nationalitäten

bestohlen und beraubt worden, und dieser Terror setzte sich nun fort. Besonders

unrühmlich machte die Schwarzenauer Räuberbande von sich reden. Das ganze

Land – von Melbach über den „Schlechten Boden“ bis weit ins Hessenland – soll

vor ihr gezittert haben.

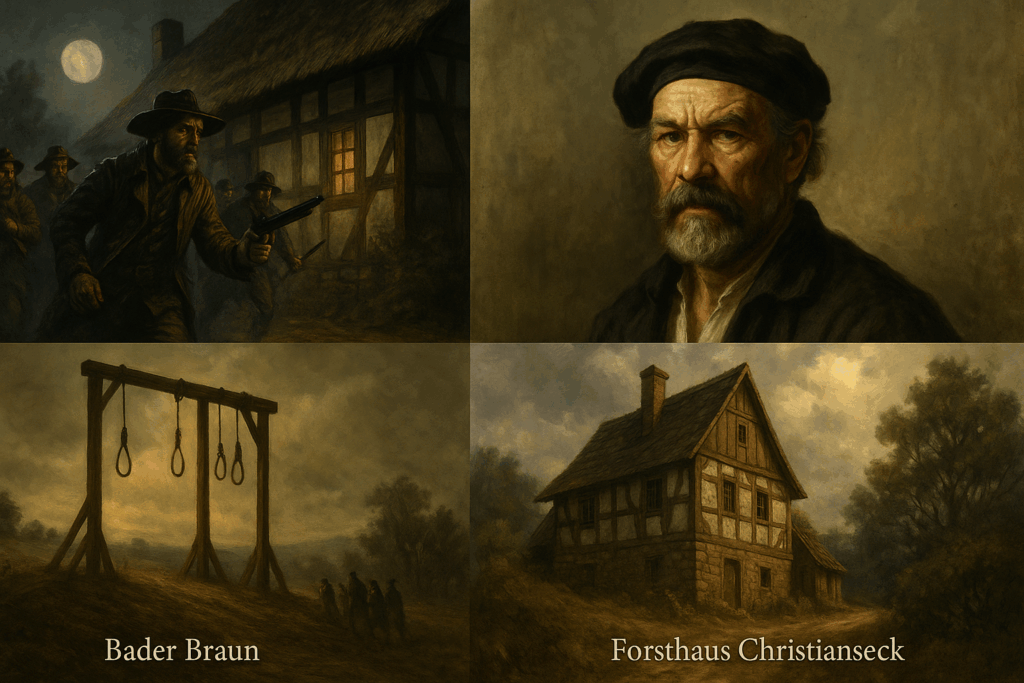

Räuberhauptmann war der Bader (Barbier) Braun aus Laasphe. Dabei war kaum

zu glauben, dass er als ehrbarer Bürger überzeugend gar den Aufstieg zum

Hofbarbier von Graf Ludwig von Wittgenstein geschafft hatte, so dass sich selbst

der Graf vom Bandenoberhaupt frisieren und rasieren ließ.

Die Bande soll bis zu 32 Mann stark gewesen sein. In dieser vollen Stärke oder in

kleineren Trupps unternahmen die Männer ihre nächtlichen Streifzüge. Durch das

Schwärzen ihrer Gesichter und allerlei Verkleidung und Vermummung versuchten

sie unerkannt zu bleiben, denn bei ihrem wüsten Treiben hinterließen eine Spur

von Blut- und Gräueltaten.

Lange Zeit konnte die Bande ungehindert ihrem „Handwerk“ nachgehen, denn

überall fand sie ihre Helfershelfer. Aus Angst und Furcht vor den Grausamkeiten,

aber auch durch Versprechungen und Belohnungen wurden den Räubern

geheime Pforten geöffnet und Zufluchtsstätten geboten. Dadurch konnten sie

sich dem Auge des Gesetzes entziehen und ihrem Treiben Vorschub leisten. So

fanden sie in der Moose/Weidenhausen und auch an anderen Orten immer

wieder Freunde, bei denen sie in Ruhe beraten konnten, wo fette Beute zu

machen sei.

Häufig scheiterte die Ausführung der Taten an der erhöhten Wachsamkeit im

Bereich der Tatobjekte. War das Geld versteckt oder vergraben, so mussten die

Räuber erfolglos wieder abziehen. An anderer Stelle setzten sich die Überfallenen

entschieden zur Wehr und ließen die Räuber nicht mit heiler Haut davonkommen.

So musste ein Bösewicht bei einem Einbruch in das Haus von Karl Hüster auf dem

Struthbach sein Leben lassen, denn eine Kugel hatte dem Verbrecherleben ein

Ende gesetzt. In dem Teichkopf verscharrte man den Toten am anderen Tage, und

noch lange Jahre wies ein Steinhaufen auf die Stelle, wo er seine letzte

Ruhestätte fand.

Mit Vorliebe stattete die Bande den Einzelgehöften nächtliche „Besuche“ ab. Wo

Geld vermutet oder gewittert werden konnte, hatte man guten Grund, auf der

Hut zu sein. Nicht einmal die Forsthäuser waren sicher. Die dort befindlichen

Forstkassen ließen die Räuber die doppelte Gefahr übersehen. Verwegen bot

man den sicheren Schützen die Stirn und scheute weder wachsame Hunde noch

die Kugel der Grünröcke.

Oberförster Müller in Christianseck erhielt auf diese Weise öfter nächtlichen

Besuch. Aber tapfer quittierte der Alte die Raubversuche mit Büchse und Blei.

Immer wieder musste die Bande ohne die Forstkasse im Dunkel des Waldes

verschwinden. Als er sie wieder einmal mit blutigen Köpfen heimgeschickt hatte,

brachen sie bei Feige auf dem Burghard’schen Hof ein, um nicht mit leeren

Händen heimzukehren. Die Bewohner verrammelten die Türen und flüchteten

auf den Speicher. Dann begann ein regelrechtes Gefecht und manche Kugel drang

durch Fenster und Tür ins Gebäude, aber auch in Richtung der Räuber. Für die

Belagerten eine unheimliche Nacht. Schließlich zogen die Räuber ab.

Einen Toten hatten sie zurücklassen müssen, einen Verwundeten schleppten sie

dagegen mit und brachten ihn auf den Böhling bei Schwarzenau. Als er dort sein

Ende nahen fühlte, begehrte er nach einem Geistlichen, wohl um sein elendes

Gewissen zu erleichtern. Der Hauptmann Braun aber hielt dieses Begehren mit

Recht für gefährlich und erdrosselte kurzerhand den Sterbenden. Man begrub ihn

in einem Steinbruch an der Grubenbracht, wo er 1819 ausgegraben wurde.

Auch ins hessische Hinterland dehnte die Bande ihre Streifzüge aus. Dort sollen

sie im Grund von Eifa den Großvater des Gerichtsrats Völkel, den L. Winter, der

auf dem Weg zu einer Messe in Frankfurt war, überfallen und ausgeplündert

haben. Schließlich erhielt der Beraubte noch einen Schuss in den Nacken und

starb.

In Schwarzenau überfiel die Räuberbande u. a. auch das Haus der Witwe

Prätorius (8. Mai 1745). Da es im Vorfeld bereits Hinweise auf einen möglichen

Überfall gegeben hatte, hielten die Bewohner Wache. So gelang es den

Überfallenen, unter ihnen auch der Pietist und Mystiker Marsay, sich im Keller

des Hauses zu verstecken, als die Räuber über eine Leiter in das Zimmer der

Jungfrau Frensdorff einstiegen. Durch die Schüsse der Räuber waren die

Nachbarn auf die Tat aufmerksam geworden und eilten den Bedrängten zu Hilfe.

Aber selbst bei ihrer Flucht drohten die Übeltäter noch den zu Hilfe Geeilten mit

den Worten: „Wenn wir fertig sind, wollen wir auch an euch.“

Nach zahlreichen Diebstählen, Brandstiftungen und Mordtaten schlug aber auch

dieser Bande die Stunde. Räuberhauptmann Braun wurde auf dem Schloss

Laasphe festgenommen – wohl kurz nachdem er ein letztes Mal den Grafen

rasiert hatte. Seine Helfershelfer Paul Eckel und ein Kesseller wurden in

Schwarzenau verhaftet.

Da die Gefangenen nicht gestehen und die anderen verraten wollten, wurden

unter Zuhilfenahme von Drohungen und Folter die Namen der Mittäter bekannt.

Wer sich nicht rechtzeitig durch Flucht der Verantwortung entziehen konnte,

wurde „gefänglich eingezogen“.

Fünf Übeltäter, Hauptmann Braun, Johann Paul Eckel, Georg Imbach, Johannes

Betzel und Nikolaus Arnold, wurden am 19. Januar 1770 am Galgenberg zu

Puderbach durch den Strang hingerichtet. Namentlich die Täterin Margarete

Neuhaus, die Schwester des Nikolaus Arnold, wurde durch das Schwert gerichtet.

Sie hat wohl noch bis zu ihrem Ableben auf den Richtplatz unflätige Äußerungen

von sich gegeben, indem sie den Geistlichen, der ihr Trost zusprechen wollte,

einen dummen Pfaffen nannte und sich über einen Mann in Dotzlar, den sie

gequält hatten, noch unmittelbar vor ihrer Hinrichtung lustig machte.

Nach den Hinrichtungen soll es dann am Galgenberg bei Puderbach in der Nacht

noch zu einem tragischen Ereignis gekommen sein: Ein Reiter aus Biedenkopf, der

bei Dunkelheit und Regen vorbeikam, erlaubte sich einen makaberen Scherz mit

dem erhängten Räuberhauptmann. Er kannte Braun von Aufenthalten in Laasphe

und rief ihm die Frage zu: „Braun, willst du mitkommen?“ Als er dann die

Antwort: „Ja, warte auf mich“ und ein lautes Scheppern von Metall hörte, trieb er

sein Pferd an und ritt vor Angst schreiend nach Biedenkopf, wo sein Pferd tot

zusammengebrochen sein soll.

Das alles ist aus den Berichten des Sensenhändlers Braun bekannt. Dieser hatte

sich wegen des Regens Nahe des Galgens untergestellt und meinte, der Reiter

habe ihn mit Namen angesprochen, worauf er geantwortet hatte und unter

lautem Klirren der mitgeführten Sensen aufgesprungen war.

Zusammengestellt aus Aufsätzen und Berichten in folgenden Publikationen:

Thielicke, August: Mitteilungen des Vereins für Geschichte und

Volkskunde Wittgensteins, Heft 2, Weidenhausen und Rheine. 1914/15.

Bauer, P.: Das schöne Wittgenstein, Heft 3 u. 4. 1928.

Klammer, Jost: Der Perner von Arfeld. Kirchengeschichte im Raum Arfeld

vom Jahre 800 bis 1945 nach Christus. 1983.

Wied, Hans: Sagen und Märchen aus dem Hinterland. Bad Laasphe,

Biedenkopf. 1987.

Bilder KI generiert

Text von Karl-Heinz Bender

Audio erstellt mit NotebookLM