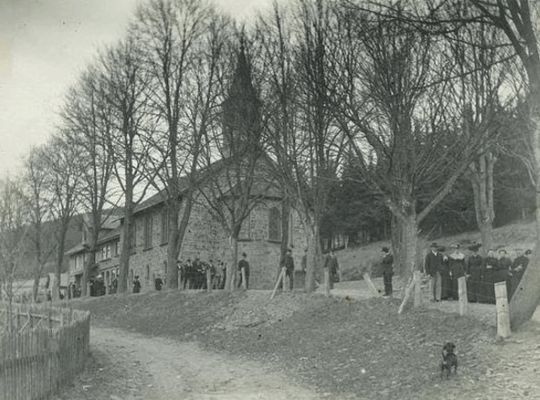

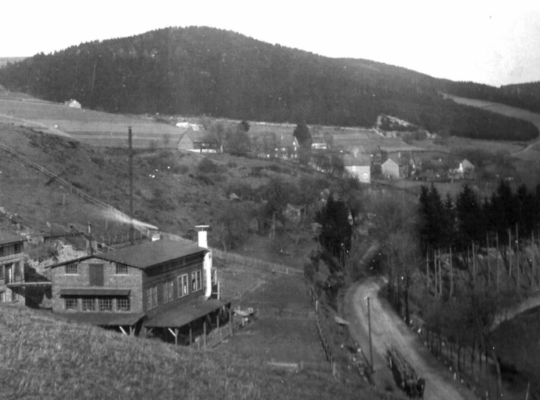

Die Parallelen zwischen Schule und Kirche sind offensichtlich. Sowohl die Schule als auch die Kirche wurden als Gebäudeeinheit gebaut und auch im Abstand von wenigen Wochen 1860 eingeweiht. Zuvor waren Kirche und Schule über lange Jahre hinweg provisorisch in Zimmern des herrschaftlichen Hofgebäudes (Forstamt Schwarzenau) untergebracht. Das war die untere „ständige“ Schule (1801: Lehrer Johannes Keller), wobei es aber auch eine „unständige“ obere Schule gegeben hat, deren Standort aber unbekannt ist. Vermutlich handelte es sich hierbei um eine Stube des Lehrers (1801: Unständiger Lehrer Johannes Richstein). Möglicherweise war die obere Schule auch früher im „Hüttental“ und von den Separatisten gegründet worden.

Schwarzenau war kein eigenständiges Kirchspiel, somit gab es auch nicht – wie anderswo – einen Opfermann, der neben den Kirchdiensten auch die Aufgaben des Schulmeisters innehatte.

Zur Situation von Lehrer und Schule

In Wittgensteiner Unterlagen ist Mitte des 16. Jahrhunderts erstmals von Schulen die Rede. Allerdings nicht für die breite Bürgerschaft, sondern nur für „besonders begabte Knaben“. Der Gedanke der allgemeinen Volksbildung war dem Mittelalter und der Zeit vor der Reformation fremd. Durch die Kirchenordnung von 1555 wurde die Aufsicht über die Schulen der Kirche übertragen. Wichtigster Aspekt war dabei die Kinder im Lesen, Schreiben und Singen zu unterrichten, um den Katechismus-Unterricht zu gewährleisten.

Dabei hat die Reformation Wesentliches zur Entwicklung des Schulwesens beigetragen. Bereits Reformator Martin Luther hatte in seinem „Rundschreiben an die Bürgermeister und Ratsherren“ gefordert, dass der evangelische Christ Bibel, Gesangbuch und Katechismus lesen und Kirchenlieder singen kann. Die frühe Volksschule war eine Tochter der Kirche und diente in erster Linie kirchlich-religiösen Zwecken.

Die ersten Schulen in den Wittgensteiner Dörfern wurden etwa in den Jahren von 1580 bis 1600 eingerichtet. So ist belegt, dass Graf Ludwig der Jüngere Anfang des 17. Jahrhunderts dafür sorgte, dass in allen Dörfern Schulen gegründet und Lehrer eingestellt wurden. Zunächst gab es nur die Winterschule: von Michaelis (28. September) bis Ostern. In der übrigen Zeit des Jahres wurden die Kinder für die Feldarbeit gebraucht. Die Sommerschule fand nur für drei Stunden am Sonntag statt.

Die Schulordnung von 1746 setzte endlich klare Richtlinien, Anweisungen und Ziele. Die Schule blieb jedoch ein fester Bestandteil der Kirche. Jährliche Visitationen durch die Kirche sorgten für die Einhaltung der Ordnung in den Schulen. Im Winter gab es feste Unterrichtszeiten, von 8 bis 11 und von 13 bis 16 Uhr. Die Kinder waren in drei Gruppen (Anfänger, Fortgeschrittene und Vollendete) eingeteilt. Oftmals wurden auch Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet (vormittags/nachmittags).

Die Methode des Einzelunterrichts herrschte vor. Der Lehrer (oft Hirte oder Schneider) nahm seinen Platz am Ofen ein, um die kalten Füße zu wärmen, so dass er den Kindern den Rücken zuwandte. Dann rief er die Kinder einzeln zu sich, um sie abzuhören. Zum Schreiben kam es selten, besonders bei den Mädchen. Das Rechnen ging kaum über das Einmaleins hinaus. Unterrichtsgestaltung und

-ziel drehten sich hauptsächlich um kirchliche Belange. Als Schulbücher dienten somit überwiegend Bibel, Katechismus und Gesangbuch. Die Schüler erbrachten schwache Leistungen, da sie oft die Schule versäumten und auch meist Bücher und Schreibmaterial fehlten.

Wann Schule in Schwarzenau ihren Anfang nahm, ist nicht belegt. Klar ist aber, dass durch die Einwanderungen der eher gebildeten Separatisten um etwa 1700 die Bildung von Kindern gefördert wurde. Dazu passt auch der Hinweis von Pfarrer Bender in seinem Beitrag für die „Reformierte Kirchenzeitung 1914“, in der er schreibt, dass sich ein guter Teil der Bevölkerung Schwarzenaus durch geistige und geistliche Begabung auszeichnet, die sonst selten ist und wohl ein Erbteil der gebildeten und gelehrten Vorfahren ist.

Wie der Bau der Kirche war auch im Bereich Schule Mitte des 19. Jahrhunderts ein Schulbau notwendig geworden. Die Unterbringung von Kirche und Schule in einem Gebäude war eine sinnvolle Planung, die 1860 zum Abschluss kam.

Die Lehrerbezahlung

Ein Schullehrer bekam weniger als ein Knecht, so dass sich kaum ein gesunder Mensch bereiterklärte, das Amt des Lehrers zu übernehmen. Im Vergleich zu den 6 Reichstalern des unständigen Lehrers (ständiger Lehrer: 18 Gulden) bekam ein Organist 50 Reichtaler.

Vielfach waren Hirten und Schneider als Lehrer eingesetzt, wobei der Hirte im Winter Zeit hatte und der Schneider beim Unterricht nebenbei seiner Arbeit nachging. Der „Reihetisch“ gehörte zu der Lehrerentlohnung, d.h. der Lehrer ging reihum (wie auch der Hirte) in den Häusern der Schulkinder zum Essen.

Lehrer Johannes Saßmannshausen (Zinse) berichtete, was es zu essen gab:

Morgens und abends: Kaffee und Kartoffeln

Mittags: Kartoffeln und, wenn vorhanden, dazu „dicke Milch“

Später wurden dann Lehrerwohnungen – meist im Schulhaus – zur Verfügung gestellt. So kam es dann auch, dass in den oberen Räumen der Schule Lehrer-wohnungen eingeplant wurden.

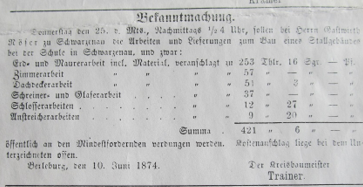

Es war üblich, dass Lehrer auch eine kleine Landwirtschaft betrieben, um sich versorgen zu können. In Schwarzenau wurde unmittelbar neben der Schule / Kirche 1874 ein Lehrerstall gebaut (heute noch Unterbau, bzw. Teil der Totenhalle / Friedhofskapelle).

Landwirtschaftliche Fortbildungsschulen

Im Jahr 1862 regte ein Erlass der Königlichen Regierung in Arnsberg die Errichtung von „landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen“ an. Schwarzenaus Gemeinderat verhandelte über die Errichtung dieser Schulform und gab an, dass man finanziell nicht in der Lage sei, die Kosten dafür zu tragen, da bereits die Kosten der Elementarschule kaum aufzubringen seien und die Gemeindesteuern schon 200 Prozent der Staatsteuern ausmachten.

Am 19. Mai 1913 wurde die Einrichtung von landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen für die Gemeinden gesetzlich verpflichtend. Zur Regelung der Durchführung wurde ein Ortsstatut erlassen. Dazu wurde ein Vordruck verwendet, der offensichtlich von vorgesetzten Stellen vorgegeben war.

Dieses Ortsstatut enthielt acht Paragraphen, die u.a. regelten, dass

alle nicht mehr schulpflichtigen männlichen Personen unter 18 Jahren verpflichtend diese Schule zu besuchen hatten, gleich welchem Beruf

sie angehörten,

der Unterricht mindestens sechs Wochenstunden betragen sollte,

der Gemeindevorstand die Wochentage festlegt,

die Unterrichtspflicht für mindestens drei aufeinanderfolgende Winterhalbjahre bestand, beginnend mit dem ersten Winterhalbjahr

(ab Ende der Herbstferien bis 31. März) nach der Volksschule und endend spätestens mit dem letzten Winterhalbjahr vor Vollendung des 18. Lebensjahres sowie

nur Personen des freiwilligen Militärdienstes und Schüler anderer deutscher Innungs-, Fach- und Fortbildungsschulen von der Schulpflicht befreit waren.

Aus den Akten des Amtes Arfeld (1916) ist ein Schriftverkehr zwischen den Fabrikanten Hartmann und Spies in Arfeld, dem Gemeindevorstand und dem Lehrer der Fortbildungs-schule Schwarzenau überliefert. Darin beklagten die Unter-nehmer, dass in ihren Betrieben junge Schwarzenauer die Arbeitszeit versäumen müssten, um die Fortbildungsschule zu besuchen. Daher beantragten sie, die jungen Arbeiter von der Schulpflicht zu befreien oder die Schule später beginnen zu lassen.

Die Arbeitszeit ginge, so die Unternehmer, bis 18 Uhr und wenn die Fortbildungs-schule um 17 Uhr beginnen würde, müssten sie die Schüler um 16 Uhr gehen lassen. Auch wurde auf die Kriegssituation und das Fehlen der eingezogenen älteren Arbeiter hingewiesen.

Die Verlegung auf einen späteren Schulbeginn wurde von Lehrer Weber abgelehnt mit der Begründung, dass es für ihn „nicht angenehm sei“. Das Ortskuratorium beschloss daraufhin, die Fortbildungsschule im laufenden Wintersemester zu schließen. Dem folgte ein Schreiben des Kreisschulinspektors, worin dieser dem Kuratorium das Recht absprach, die Schule zu schließen und einen späteren Schulbeginn anordnete.

Die Eltern der Fortbildungsschüler mussten Schulgeld zahlen (nach einer Akte von 1920 je 5 Reichsmark pro Wintersemester), die Lehrer bekamen 1,80 Reichsmark pro Unterrichtsstunde (Akte von 1927). Die Fortbildungsschulen gingen dann Mitte des 20. Jahrhunderts von den dörflichen Schulen in Berufsschulen (hier: Berleburg) über.

Zurück zur Volksschule

Zunächst wurde in der Schwarzenauer Schule ein Klassenraum belegt (1860), sechs Jahre später kam ein zweiter hinzu. 1946 war die Anzahl der Schulkinder dermaßen angewachsen, dass man auch im Gemeindehaus Schulunterricht abhielt und eine dritte Lehrerstelle eingerichtet werden musste. Aber die Schulräume waren nun viel zu klein, die Gemeinde musste über einen Schulneubau nachdenken.

Schließlich gelang es dem langjährigen Bürgermeister Gottschalk, Land-, Kreis- und Schulverwaltung darzustellen, dass ein An- oder Ausbau der bestehenden Schule nicht möglich sei und die Notwendigkeit eines Neubaus bestand.

Grundstückstausch und Spendengelder ermöglichten dann, dass die Schule am

- September 1956 eingeweiht werden konnte. Die Baukosten betrugen 220.635,55 D-Mark. Da die Brüderkirche anlässlich ihres Missionsfestes in Schwarzenau 1955 einen Betrag von 60.000 D-Mark für den Bau der Schule gespendet hatte, waren die Kosten zu mehr als einem Viertel durch amerikanische Spendengelder gedeckt. Auf Vorschlag von Lehrer Büscher kam der Name Alexander-Mack-Schule zustande.

Zeitgemäß wurde eine Schulturnhalle eingeplant. Auch dafür wurden Spendengelder gesammelt. Dabei kam es zu einer „Unstimmigkeit“ zwischen dem fürstlichen Haus und der Gemeinde. Wie alle anderen Schwarzenauer Gemeindemitglieder war auch Fürst Christian Heinrich von Wittgenstein um eine Spende für den Turnhallenneubau gebeten worden. Er war aber mit dem allgemeinen Verhalten „seiner Schwarzenauer“ nicht einverstanden, was zu einem brieflichen Streit führte, der darin gipfelte, dass der Turnhallenausschuss eine später doch in den Raum gestellte Spende seiner „Durchlaucht“ ablehnte.

Am 5. Juni1959 wurde der Grundstein für die Turnhalle gelegt, am 7. September 1959 war Richtfest und am 30. Oktober1959 fand die Einweihung statt. Etwas schneller als der Berliner Flughafen. Die Baukosten für Turnhalle und Hausmeisterwohnung belief sich dank Spenden und Eigenleistung der Schwarzenauer auf nur 164.216,43 D-Mark.

Die Lehrerwohnungen

Das Lehrerwohnhaus mit drei Lehrerwohnungen wurde 1958/1959 gebaut.

Baufinanzierung

Landesbediensteten-Darlehn 31.000,00 DM

Staatliches Baudrittel Bund / Land 36.409,24 DM

Zuführung vom Amerika-Fond 40.000,00 DM

Erlöse aus Vermögensveräußerung 5.595,02 DM

Ordentliche Haushaltsmittel 1.200,00 DM

Gesamtkosten: 114.204,26 DM

Text von Karl-Heinz Bender

Audio erstellt mit NotebookLM

Du willst mehr erfahren?

Besuche die Hauptseite für noch mehr Geschichten und Erinnerungen aus Schwarzenau: Schwarzenau entdecken