Zu Beginn des 18. Jahrhunderts öffnete sich Wittgenstein für die religiös Verfolgten und diese bekamen überwiegend Schwarzenau als Wohnort zugewiesen. Hier durften sie ihren Glauben frei ausüben.

Die Schwarzenauer selbst waren aufgeteilt zwischen den Kirchen Elsoff und Arfeld. Der westliche Teil Schwarzenaus gehörte zu Arfeld, der östliche zu Elsoff. Da aber die kirchliche Versorgung von den beiden Pfarrern abhängig war, und diese um Aufbesserung ihres karges Einkommens kämpfen mussten, stritten sie um die Einnahmen aus Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen in Schwarzenau. Jeder wollte einen größtmöglichen Anteil.

Aber es gab noch weitere Probleme: Auch die Kirchengebäude von Elsoff und Arfeld waren nicht groß genug, um die jeweilig zugeordneten Schwarzenauer mit aufzunehmen. So kam es, dass fortan behelfsmäßige Gottesdienste in drei Zimmern des herrschaftlichen Hofgebäudes (Forstamt / Oberförsterei) stattfanden. Diese wurden in 14-tägigem Wechsel von den Pfarrern aus Arfeld und Elsoff abgehalten. Die Umstände waren schwierig, u.a. gab es keine feste Bestuhlung und keine Orgel. So forderten die Schwarzenauer ihre eigene Kirche.

Es dauerte viele Jahre, dann war aber auch die Amtskirche überzeugt und Schwarzenau sollte eine eigene Kirchgemeinde mit Kirche werden.

Nachdem Westfalen 1815 preußisch geworden war, wurde durch verschiedene Aktionen und Kollektenzuweisungen für den Neubau der Schwarzenauer Kirche geworben und gesammelt.

Als erste Maßnahme war ein eigener Pfarrer nötig, aber wie sollte das organisiert werden und woher sollte das Geld kommen?

- Zunächst wurden im Jahr 1853 zwanzig Kirchenrepräsentanten und statt der bisher zwei Presbyter vier gewählt.

- Die Gemeindevertretung erklärte, für ihren Pfarrer 30 Reichsgulden aufbringen und beim Kirchenbau Hand- und Spanndienste leisten zu wollen.

- Die Provinzial-Synode des Jahres 1853 gab zur Förderung eines eigenen Pfarrsystems in Schwarzenau 200 Reichsgulden.

- Der Fürst von Wittgenstein dagegen war aufgebracht über die Schwarzenauer, u.a. wegen „Waldfrefel“ (kenne das Wort nur so: Waldfrevel, hier ist es als Zitat markiert) und ärgerlich über die Überbevölkerung des Ortes. Er wollte nichts beitragen, bis sich die Einwohnerzahl durch Auswanderung reduziert habe.

Da nach diesen Erklärungen die Staatsunterstützung immer noch zu hoch sein musste, wollte der Oberkirchenrat 1853 das Ziel vorläufig wieder aufgeben. Erst ein erneuter Antrag des Superintendenten und die Unzulänglichkeit der kirchlichen Versorgung durch Elsoff und Arfeld ergaben ein Umdenken. Insbesondere auch die Tatsache, dass Schwarzenau immer ein fruchtbarer Boden des Separatismus gewesen war und jetzt wieder „babtistische Irrtümer“ Eingang fanden (in den Jahren 1854 – 1856 traten 28 Personen aus der Kirche aus und bildeten eine darbystische Sekte – manche traten später wieder zurück), lieferte Argumente für die Gründung einer eigenen Kirchengemeinde.

Das Ganze hatte zur Folge, dass der „Ober-Kirchenrath“ vorläufig für 1854 und 1855 jährlich 190 Thaler für einen „Pfarrverweser“ in Schwarzenau bewilligte. Dieser Betrag wurde dann vom Consistorium (Kirchenrat) um 30 Reichsgulden und die bisher dem Elsoffer Pfarrer für die Dienste in Schwarzenau zustehenden 25 Taler aufgestockt.

Erklärung: Pfarrverweser waren Verwalter einer nicht besetzten oder (noch) nicht eingerichteten Pfarrstelle.

So wurde Ernst Bernhard Banning (aus Ibbenbueren) 1854 als Pfarrverweser von Schwarzenau eingesetzt.

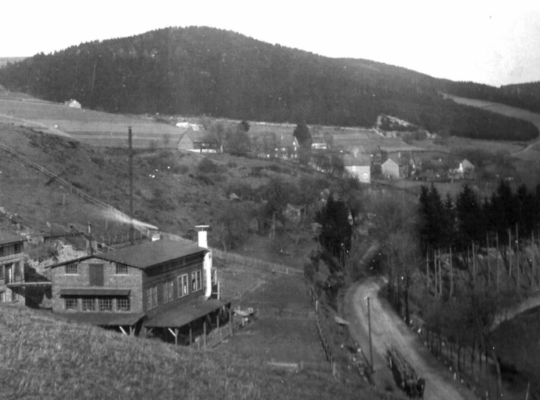

In verhältnismäßig kurzer Zeit wurden nun ein bestehendes Haus zum Pfarrhaus umgebaut und wenig später dann auch die Kirche mit Schule und Lehrerwohnung gebaut.

Das Pfarrhaus, zu dem man ein altes Haus (heute: Nils Volkmer, Alexander-Mack-Str. 2) umbaute, wurde 1858 vollendet. Die Mittel für diesen (Um-) Bau waren größtenteils (1620 Reichsgulden) durch Sammlungen des Pfarrverwesers Banning im Kreis Tecklenburg und Wetzlar, in Barmen, Elberfeld, Frankfurt, Bremen und Holland gewonnen worden. 200 Reichsgulden waren Geschenke der Provinzialsynode von 1853 und 1856, die ebenfalls beim Pfarrhausumbau verwendet wurden.

An- und Umbau kostete insgesamt 2.227 Taler, 10 Silbergroschen und 10 Pfennige.

Der Bau von Schule und Kirche erfolgte dann in den Jahren 1859 und 1860.

Die Kirche wurde am 16. August 1860 eingeweiht, nachdem die Schule schon am 4. Juni des Jahres bezogen worden war. Den Platz dazu hatte der Fürst überlassen, der nun den Bau von Schule und Kirche unterstützte. Er schenkte der Kirchengemeinde auch das Haus Böhl zum Abbruch (zur Wiederverwendung der Materialien).

Die Glocken wurden mit Geld bezahlt, das vom Pfarrer auswärts und in der Gemeinde Schwarzenau gesammelten worden war. Die Kosten für die beiden Glocken betrugen laut Unterlagen des Herstellers (Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation) 400 Reichstaler.

Aus der „Provinzial-Hülfskasse“ zog man insgesamt 1.017 Reichsgulden 28 Silbergroschen 9 Pfennige ein. Dazu kamen die „Collecten-Gelder“ aus den Jahren 1843 und 1844. Im Jahr 1856 war eine „Hauscollecte“ bei den Evangelischen im ganzen Regierungsbezirk erhoben worden, die einen Ertrag von 973 Reichsgulden 5 Silbergroschen 8 Pfennige erbrachte und eine „Hauscollecte“ in den Regierungsbezirken Münster und Minden, welche 541 Reichsgulden 15 Silbergroschen ergeben hatte. In der Rheinprovinz war 1859 und 1860 durch „Presbyter-Liebesgaben“ ein Reinertrag von 728 Reichsgulden 22S Silbergroschen 6 Pfennige eingenommen worden.

Die 1859er Provinzial-Synode hatte 250 Reichsgulden geschenkt, das Gnadengeschenk von 800 Reichsgulden kam 1861 an. 1862 gab der „Oberkirchenrath“ 100 Reichsgulden und die Provinzial-Synode wieder 200 Reichsgulden. Der Gustav-Adolf Verein zu Leyden hat 28 Reichsgulden 5 Silbergroschen zum Kirchenbau gegeben.

Das waren die hauptsächlichen Gelder, mit denen der Bau bezahlt wurde. Doch bestand nach dem zuletzt erwähnten Geschenk noch eine Schuld von ca. 600 Reichsgulden, die durch eine Liebesgabensammlung, die von Pfarrverweser Bender – Nachfolger Bannings – in Holland vorgenommen wurde, getilgt werden konnte.

Der Bau hatte im Ganzen, einschließlich Orgel und Glocken, 6.052 Reichsgulden 23 Silbergroschen gekostet.

Als erste Orgel sollte die alte Orgel aus der Schlosskapelle Berleburg aus dem Jahr 1740 eingebaut werden. Ein weiteres Dokument belegt jedoch, dass eine andere minderwertige Orgel verbaut wurde.

Übrigens: Am 3. Februar 1861 hielt Pfarrverweser Banning seine Abschiedspredigt. Er war zum Pfarrer in Oberholzklau ernannt worden.

Pfarrerin Frau Ochse wechselte 2005 ebenfalls von Schwarzenau nach Oberholzklau.

Das „neue“ Pfarrhaus wurde 1906 – 1907 gebaut und am 25.9.1907 erstmalig (von Pfarrer Kanstein) bezogen. 1908 wurde dann das alte Pfarrhaus an Privat verkauft.

Das neue Pfarrhaus wurde 2006 von der Lukas-Kirchengemeinde (an Privat) verkauft.

Text von Karl-Heinz Bender

Audio erstellt mit NotebookLM

Du willst mehr erfahren?

Besuche die Hauptseite für noch mehr Geschichten und Erinnerungen aus Schwarzenau: Schwarzenau entdecken