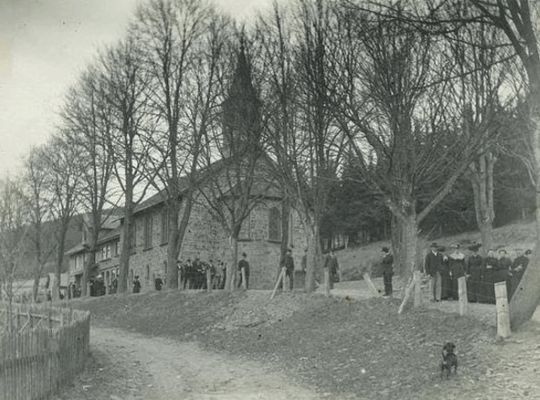

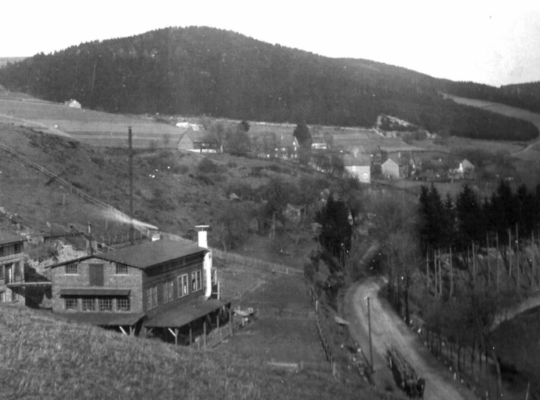

Eine lange Geschichte liegt hinter der Alten Fabrik in Schwarzenau. Über die Anfänge haben wir im Dorfkalender 2017 berichtet: Von dem Bauherrn Christian Ludwig Herling und der Gründung der Schuhleistenproduktion im Jahr 1901 bis hin zur Übernahme durch die Firma Hartmann aus Arfeld. Und wir haben versprochen: Fortsetzung folgt… und damit geht es weiter in der Geschichte der Alten Fabrik.

In der Alten Fabrik wurden nicht nur Schuhleisten hergestellt, sondern auch Haushaltsgegenstände aus Aluminium. Diese Geschäftsidee verfolgte Richard Kringe (Foto) mit Gründung

der Kringe und Oberhäuser Metallwarenfabrik im Jahr 1919. Familie Kringe stammte aus dem Osten Deutschlands und hatte zunächst in der Raumländer Mühle gewohnt, bevor sie sich in Schwarzenau niederließ.

Das Amt Arfeld verzeichnet in den Unterlagen der damaligen Zeit u.a. eine Gießerei mit zwei Öfen sowie eine Putzerei bzw. Schleiferei. Weiterhin belegt ist die Genehmigung eines 75-kg-Fallhammers im November 1919.

Günter Odenthal (*1933), der damals in der Alten Fabrik wohnte, berichtet von Resten der Firma Kringe. Als Kind entdeckte er unter der Treppe zwischen dem oberen und dem unteren Gebäudeteil ein großes Loch von rund einem Quadratmeter Umfang und zwei Meter Tiefe, in dem sich Reste von Schmirgelsand befanden, der zum Polieren der Bestecke diente.

Nicht mehr ganz so blank war allerdings der zu einem Vorlagebesteck gehörende Aluminiumlöffel, den Gerhard Nölling viele Jahre später auf dem Gelände der

Alten Fabrik fand (Foto). Einzelne Aluminiumteile hatte er auch in der Böschung zur Eder gesammelt, diese einstige Ausschussware der Fabrik wurde über Altmetallhändler entsorgt. Eine größere Anzahl von Alu-Besteckstücken war über Generationen an Hildegard Tilgner, Urenkelin von Richard Kringe, weiter vererbt worden. Da die Erbstücke aber keinerlei Verwendung fanden, landeten sie schließlich im Müll.

Zurück zu Richard Kringe. Mit den Jahren sehnte er sich wieder zurück in seine Heimat. Da sich der Großteil seiner Familie aber in Schwarzenau gut eingelebt hatte, ging er allein zurück nach Ostdeutschland, wo er fortan eine Schuhfabrik betrieb. In der Familie sprach kaum noch jemand über ihn, da man ihm nachsagte, einfach bei Nacht und Nebel weggegangen zu sein.

Zwischenlager für Kriegsgefangene

Auch die Zeit des Zweiten Weltkriegs hinterließ in der Alten Fabrik ihre Spuren. Bis zu 100 Kriegsgefangene aus Russland, Polen und Frankreich kamen dort in eine Art Zwischenlager, bevor sie weitertransportiert wurden. Während ihres Aufenthalts in Schwarzenau wurden die Gefangenen von drei Wehrmachtsangehörigen bewacht. Einer von ihnen hatte seine Stellung auf dem Köpfchen, so dass er den Hof der Alten Fabrik überblicken konnte. Und trotzdem gelang es einigen Russen, sich zu den Nachbarhäusern zu schleichen, um dort um Nahrungsmittel wie Kartoffeln zu bitten. Denn der Hunger war groß. So groß, dass die Kriegsgefangenen in den Tagen größter Not auch Froschlaich aßen. Die Franzosen fingen Frösche und bereiteten die Schenkel in der Pfanne zu. Eine bis heute umstrittene Delikatesse, die Günter Odenthal sogar probieren durfte und für „nicht so schlecht“ befand.

Aufgrund einer ernsthaften Erkrankung wurde ein russischer Kriegsgefangener im Bereich oberhalb des Kasseler Rains ausgelagert. Nachdem die anderen weitertransportiert worden waren, wurde die Alte Fabrik durchsucht. Es wurde ein weiterer kranker russischer Kriegsgefangener entdeckt und zu dem ausgelagerten Kranken gebracht. Beide Männer sollen bald gestorben sein. Andere Zeitzeugen überlieferten, dass zwei vom Hunger ausgemergelte polnische Kriegsgefangene die Böschung zur Eder hinabgestürzt und dort verstorben sein sollten. Ihr Grab fanden sie zunächst in der Nähe des Hauses Strack auf der Neuwiese, später sollen sie aber umgebettet worden sein.

Die letzten Kriegsgefangenen wurden kurz vor Einmarsch der Amerikaner, genau: Ostersamstag 1945 abtransportiert.

Ein paar Geschichten zum Kriegsende

Zum Kriegsende standen in der Alten Fabrik noch zwei Kompressoren der Firma Hartmann und ein Motorrad. Kurz bevor die amerikanischen Truppen in Schwarzenau einmarschierten, versuchte die Familie Odenthal das Motorrad zu verstecken. Mit vereinten Kräften wurde das Fahrzeug auf den Dachboden gehievt, doch die Amerikaner fanden es. Als sie es aber nicht zum Laufen brachten, warfen sie das gute Stück von oben auf den Hof, wo es zerschellte. Alle Mühe war umsonst gewesen. Die Kompressoren wurden später von der Fa. Hartmann abgeholt.

Willi Welker, Ehemann von „Schusterkassels“ Brunhilde, kam als „Leutnant“ zurück von der Front. Zur schlüssigen Beweisführung sollte ihm ein Leutnantsdegen dienen. Wollte er damit wohl die Rolle des „Hauptmann von Köpenick“ übernehmen? Die Schauspielkunst allein reichte allerdings nicht zur Beförderung, denn seine neue Rolle wollte ihm niemand abnehmen. Trotzdem wollte Willi Welker sich den Degen nicht nehmen lassen und versteckte ihn auf dem Dachboden im Heu. Doch bei der Aktion war ihm ein amerikanischer Soldat auf die Schliche gekommen und nahm den Degen als Andenken mit.

Wohl als Aktivität der Hitlerjugend hatte Lehrer Fritz Schür Anfang der 1940er Jahre mit einigen Schülern – dazu zählten u.a. Paul Schmerer, Hultreich Döpp,

Ewald Nölling, Willi Odenthal und Walter Feige – in einem mit Brettern abgeteilten Bereich der Alten Fabrik Segelflugzeugmodelle gebaut. Diese hatten eine Spannweite von bis zu zirka 1,40 Meter. Für einen Flugversuch vergrößerten Günter Odenthal und Hans Feige ein Loch unterhalb der Wand, doch der erste Start scheiterte kläglich. Beim zweiten Versuch segelte das Flugzeug so weit, dass es die Jungs, obwohl sie bis Schittschneiders hinterhergelaufen waren, nicht mehr wiedersehen und wiederfinden konnten.

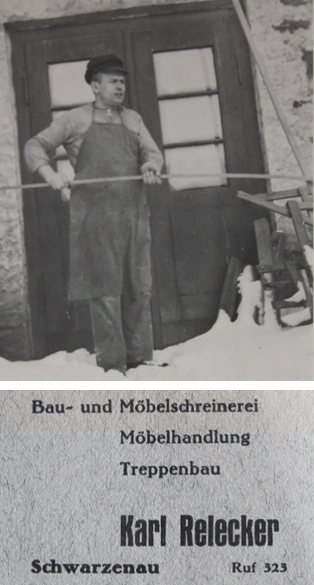

Schreinerei Relecker

In den Jahren von 1940 bis 1970 befand sich die Schreinerei Relecker im hinteren Gebäudeteil der Alten Fabrik, wo vormals Keller und Stall der Familie Feige (Feets) gewesen waren. Es ist nicht überliefert, mit welchen Maschinen Schreinermeister Karl Relecker (1912 – 1966, Foto) den Betrieb aufnahm. Als sein Sohn Waldemar Relecker (*1941) die Nachfolge antrat, gehörten jedenfalls Kreissäge, Dickenhobel, Abrichte, Fräse, Standbohrer, Handkreissäge und andere Kleingeräte zur Ausstattung.

Die Schreinerei Relecker profitierte von der regen Bautätigkeit nach dem Krieg und in der Wirtschaftswunderzeit. Haupterwerb der Firma lag in Bauschreinerarbeiten wie die Herstellung von Treppen, Türen und Fenster. In Spitzenzeiten waren bis zu fünf Männer in der Schreinerei beschäftigt.

Herstellung und Reparatur von Elektrokarren

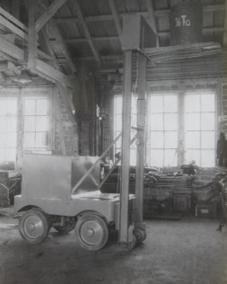

Am 1. Oktober 1949 gründete der Ingenieur Fritz Hempel gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Gerhardt Beyer die Firma Fritz Hempel KG in Schwarzenau. Bereits 1947 hatte es eine Firmengründung gegeben, die unter Fa. Hempel und Gewehr formierte, die aber 1949 wieder erloschen war.

Fritz Hempel war vormals Oberingenieur bei den Bleichertwerken in Leipzig, wo er bereits reichlich Knowhow und Erfahrung bei der Herstellung von Elektrokarren gesammelt hatte.

Hier ein kurzer Auszug aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia zum Stichwort Bleichertwerke: Neben dem Seilbahnbau hatte man schon seit 1925 Elektrokarren in Lkw mit 1,5 Tonnen, ab 1936 bis 7 Tonnen Nutzlast umgerüstet und als Bleichert Stromwagen vertrieben. 1935 entwickelte man auch ein zweisitziges Cabriolet mit Elektroantrieb (30 km/h, ca. 70 km Reichweite), das bis 1939 gebaut wurde.

Fritz Hempel hatte bereits von 1945 bis 1948 in seinem damaligen Heimatort Markkleeberg bei Leipzig eine eigene Firma zur Überholung von Bleichert Elektrokarren, genannt Eidechse. Diese Selbstständigkeit musste er aber wegen Schikanen und Beschlagnahmungen, später auch Enteignung durch die Behörden vor Ort aufgeben.

In der Alten Fabrik in Schwarzenau reparierte Hempel dann defekte und ausgebrannte Elektrokarren, zum Beispiel aus Bahnhöfen. Außerdem stellte das Unternehmen eigene Elektrokarren her.

Manfred Müller erinnert sich: „Ganze Güterwaggons mit beschädigten Elektrokarren, überwiegend aus zerbombten Bahnhöfen, kamen am Schwarzenauer Bahnhof an. Die wurden dann von einem fahrbereiten Elektrokarren als Gespann von mehreren Fahrzeugen zur Alten Fabrik gezogen.“

Die Firma Hempel und Beyer siedelte später auf das Gelände der Zimmerei Gelbach um. In den 1980er Jahren wurde der Betrieb aufgelöst, da sich kein Nachfolger fand. Das Gebäude wurde im Rahmen der Sägewerkerweiterung der Firma Gelbach abgerissen. Friedhelm Schmidt (1939-2017) berichtete: „Als wir bereits in der Gasse wohnten und die Firma Hempel ihre Fabrikhalle bei Gelbachs hatte, da haben wir als Jugendliche öfter überprüft, ob noch Batterien in den draußen abgestellten Elektrokarren angeschlossen waren. Wenn ja, dann haben wir mit den Fahrzeugen ein paar ‚Proberunden‘ gedreht.“

Zündkerzen aus Schwarzenau bei der IAA

Nach den Eigentümern Herling, Rompel und Hartmann wechselte die Alte Fabrik nach dem Krieg zum vierten Mal den Besitzer. Rolf Jörgen Rudolph kaufte das Gebäude. Bei dem Immobilienwechsel profitierte er sicherlich auch von den verwandtschaftlichen Bindungen seiner Frau zu der Vorbesitzerfamilie Hartmann. Rudolph selbst und sein Kompagnon (und Onkel) Götze stammten aus Sachsen. Mit ihrer gemeinsamen Firma Götze und Rudolph begannen die beiden im Jahr 1949 mit der Herstellung von Zündkerzen. In der Alten Fabrik wurden die angelieferten „Rohprodukte“ lackiert und zusammengebaut, dann verpackt und versendet. In Spitzenzeiten hatte die Firma bis zu 20 Beschäftigte. Zum Großteil waren es Frauen aus Schwarzenau, die nebeneinander an langen Tischen saßen und jeweils eine Aufgabe in dem Fertigungsprozess ausführten. Fließbandarbeit ohne Band. Die letzten Schritte waren dann Verpacken und Versand.

Folgende Beschäftigte sind bekannt und konnten – falls damals noch unverheiratet nur mit Mädchennamen – wie folgt gelistet werden:

Frau Gersch

Frau Gerstmann

Friedchen Fritsche

Gerda Schmidt

Christa Kringe

Ilse Marburger

Frau Stein

Hildegard Schneider

Rita Vetter

Frau Pieper

Frau Lippert

Monika Lachmuth

Elfriede Zacharias

Hannchen Bauch

Friedel Althaus

Hildegard Feige

Frau Rudolph sen.

Reinhold Rothaupt.

Aufgrund der Beschäftigtenzahl bekamen Rudolph und Götze die behördliche Auflage, Toiletten für die Mitarbeiter vorzuhalten. Worüber die Unternehmer selbst nicht gerade begeistert waren. Und so wurden nur zwei Bretterbuden auf dem Gelände neben der Fabrik zusammengezimmert – eine Herren- und eine Damentoilette.

Als die Internationale Automobilausstellung (IAA) 1951 erstmals in Frankfurt stattfand, war die Firma Rudolph und Götze mit den Zündkerzen ZK-Europa mit dabei.

Der Konkurrenz von Bosch begegneten die Schwarzenauer Unternehmer zunächst durch Verkauf im Versandhandel, doch die Firma rutschte damit in den Billig-bereich und war bald nicht mehr konkurrenzfähig. Einige erfahrene Zeitzeugen behaupteten, dass die Zündkerzen nie viel getaugt hätten, andere aber gaben an, dass zumindest die Glühkerzen von guter Qualität gewesen wären.

Kfz-Zubehör- und Reifenhandel als neues Geschäftsfeld

Wie schon angedeutet: Aufgrund der übermächtigen Konkurrenz gab die Firma Götze und Rudolph die Zündkerzenfertigung auf. Bis in die Jahre 1979/80 wurden die Reste der Zündkerzenfertigung und ein allgemeiner Kfz-Zubehörhandel mit Schwerpunkt Reifenhandel als neues Geschäftsfeld unter Führung von Rolf Jörgen Rudolph in der Alten Fabrik etabliert.

Lager für Sanitär- und Heizungsbaubetrieb

Im Jahr 1985 wurde Gerhard Nölling (*1948) der fünfte Besitzer der Alten Fabrik. Er richtet dort ein umfangreiches Lager für seinen Sanitär- und Heizungsbaubetrieb ein.

Kranwagen-, Gabelstapler- und Baggerarbeiten

Später kam auch sein Bruder Helmut Nölling (*1952) mit seinem Kranwagenbetrieb hinzu.

Autoreparatur Mit Norbert Jenke aus Dotzlar hat sich in einem Teil der Alten Fabrik in den vergangenen Jahren auch ein „Autoschrauber“ eingerichtet.

Alte Fabrik ist nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch Zuhause

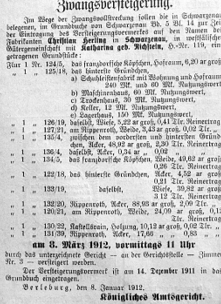

Wer die Historie der Alten Fabrik näher beleuchtet, erkennt schnell, dass dort nicht nur Gewerbebetriebe heimisch waren. In der Alten Fabrik waren seit frühester Zeit auch Wohnungen untergebracht (siehe Auflistung in der Zwangsversteigerungsanzeige). Die ersten Mieter waren die Familien Odenthal, Welker und Feige. Zur Selbstversorgung hielten sie zwei bis drei Ziegen und bewirtschafteten die Gärten hinter der Alten Fabrik. Später wurden auch Kühe gehalten. Ein besonderer Ort war die Alte Fabrik sicherlich immer für Friedhelm Schmidt und Günter Odenthal, die dort sogar das Licht der Welt erblickten und einige Jahre ihrer Kindheit verbrachten. Günter Odenthal erzählt: „Oberhalb der Alten Fabrik befand sich ein Wasserbehälter, der aus dem Hambächer Bach gespeist wurde. Der war gemauert, zirka ein mal ein Meter und zwei Meter tief, und hatte einen Überlauf, unter den wir eine Zinkwanne zum Wäschespülen gestellt hatten. Das muss das Wasserbassin gewesen sein, aus dem vorher die Alte Fabrik versorgt worden war. In den Jahren 1930 bis 1932 muss die Alte Fabrikan die Wasserversorgung der Gemeinde angeschlossen worden sein.“

Mieter:

- Familie Milde

- Familie Zoche

- Familie Bartsch/Relecker

- Familie Luis Odenthal (unterer Bau, gleichzeitig mit Fam. Welker)

- Familie Erwin Schmidt

- Familie Zissel

- Reinhard Volkmar

- Ehepaar Scholz

- Familie Hermann Feige (oberer Bau)

- Familie Ludwig Welker

- Aktuell im Jahr 2018: Familie Mengel

Noch sechs Geschichten

Im Auftrag von Oma Scholz und Oma Welker musste Herbert Milde öfter Schnaps aus Berleburg mitbringen. Der junge Mann genierte sich schon ein wenig, da er

fürchtete, in Berleburg in den Verdacht zu geraten, er selbst würde dem Alkohol frönen. Aus heutiger Sicht bleibt festzuhalten: Der Wachholder muss den Frauen gut bekommen sein, denn beide wurden über 90 Jahre alt. Und es muss wohl die richtige Dosis gewesen sein. Den Schnaps sollen die Frauen aus den Kaffeetassen getrunken haben. Durch das offene Fenster war dann und wann nämlich die Stimme von Oma Welker zu hören: „ Mach de Keppcha doch net so voll!“

Im Winter soll es auch schon mal vorgekommen sein, dass Oma Scholz leere Schnapsflaschen aus dem Fenster in den Schnee geworfen haben soll. Als nach der Schneeschmelze die Flaschen wieder auftauchten, machten ihr die Nachbarn Vorwürfe. Oma Scholz wusste den Verdacht schnell von sich abzulenken mit den Worten: „Das sind nicht meine Flaschen, das war der Kopschina.“ Der wiederum einen Garten bei der Alten Fabrik hatte…

Ein Mieter wohnte unter dem Dach, und sein Doppelbett stand unter der undichten Dachspitze. Jahrelang hatte er einen Eimer auf der „Besucherritze“ stehen, weil das Dach undicht war. Er selbst unternahm aber auch nichts.

Bei einer Zwangsversteigerung hatte der Vater von Arthur Rompel („Itzend“ wurde er genannt, weil er diesen Begriff immer benutzte) das Grundstück neben der Alten Fabrik erstanden. Verlockend fand er vor allem den herrlichen „Beerebööm“ (Birnbaum), auf dessen Früchte er großen Wert legte. Dieselben Interessen hatten aber auch die Jungs aus der Nachbarschaft. So trug der Baum immer „weniger Früchte als erwartet“.

In den 1960er Jahren wurde der Versuch unternommen, im Tal direkt oberhalb der Alten Fabrik einen Schwimmteich anzulegen. Dazu sollte ein Damm errichtet und das Wasser des Hambach-Baches angestaut werden. Doch der Damm konnte nie vollständig abgedichtet werden, so dass das Experiment mit der „Schwarzenauer Badeanstalt“ scheiterte, ebenso wie ein weiterer Versuch im „Gründchen“ nebenan.

Text von Karl-Heinz Bender

Audio erstellt mit NotebookLM

Du willst mehr erfahren?

Besuche die Hauptseite für noch mehr Geschichten und Erinnerungen aus Schwarzenau: Schwarzenau entdecken